上一篇,理清了一些概念,在这里,将分为这么几个部分来阐述。

- 我们常说的使用场景是什么

- 我们应该怎样利用使用场景

- 如何进行场景的提炼与排序

- 如何培养自己的场景感

- 基于场景的设计模型

- 我们常说的使用场景是什么

场景是一个编导专业入门级的词汇,指的是在特定的时间、空间内发生的行动,或者因某种关系构成的一个画面。电影需要很多场景,并且每个场景的对象可能都是不同的。

上面这张图来自我最喜欢的香港导演杜琪峰的电影。这个场景里面,3个贼王很偶然的在一个空间中汇合,各怀心事,朝着服务员发火,情绪都写在脸上。

那么,一个完善的场景应该是什么样的呢?

概括来说,就是在某个时间、某个地点下,某个用户因为某个因素的影响,产生了某种诉求,会想通过某种方式来解决。

这里的某种诉求可以通俗的理解为我们常说的用户需求。你会发现,所谓的需求,并不是无根之木,它是有一个来源的,就来源于使用场景。

比如之前举过的例子,今天上午,张三在公司使用电脑第一次登录QQ,他之前一直在家里那台电脑上登录,上面有很多他收藏的表情。他想在公司的这台电脑上也使用这些表情。

这个需求很明确与简单,能让张三在别的电脑上使用同样的收藏的QQ表情。

再比如,寒冷的冬天的早上,李四要从家出发赶一个会,附近没有地铁与公交车,时间已经很紧张了,他在易到上选择经济型车叫了一辆车。

这个需求,表面上看是李四需要一辆经济型车。但,如果没有经济型车,有一辆舒适型车离他很近,他这个时候需要吗?

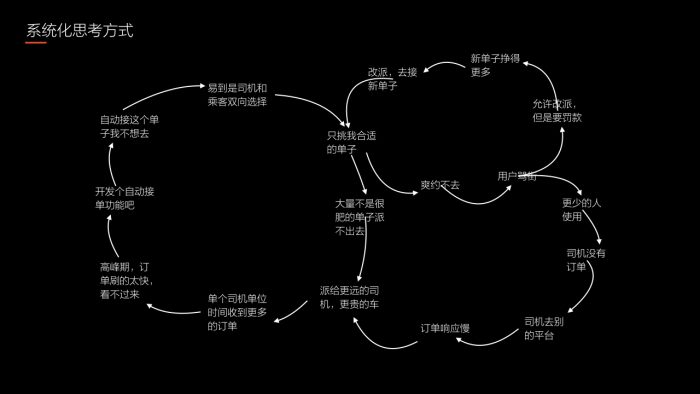

我们把自己放到那个场景下去思考,这个时候,用户的需求,其实是需要一辆快速能到达的车,其次是便宜的车,再其次是条件很好的便宜的车。这就是易到用车为什么有混派这个功能出现的原因,当没有你选择的经济型车的时候,会派发一定数量的舒适型车给你,满足你最基本的需求。

当然,这是另外一个话题了,发现一个场景很简单,但是,通过对这个场景的理解,进而找到用户的诉求是非常难的。

2.我们应该怎样利用使用场景

我们可以看到,一个使用场景其实包含了几个要素:特定的人、特定的时间、特定的环境因素、特定的诉求、特定的某个想法。

你可能会问,为什么要这么多因素,搞这么复杂,咱们简单点,直接就是,某个人有某个想法不就完了吗。

某个人有某个想法,这是个结果,倒也没错。但是,使用场景的因素,是为了更好的表达这个想法的。

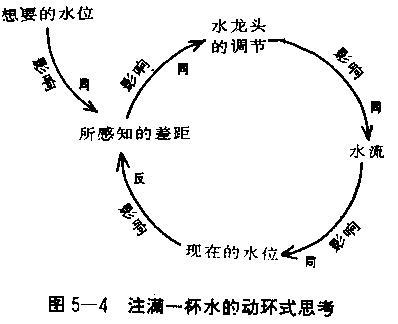

比如,你跟服务员说要一杯水,服务员给你一杯开水,你说太烫了,服务员给你了一杯温水,你拿起温水就洗了个手。服务员因为没有考虑到你的具体使用场景,所以,并不能以最小的成本满足你的诉求。

再比如,比基尼和军大衣,都是衣服,但是,因为使用场景不同,所以,创造的用户价值完全不一样。

拥有完整的使用场景元素,可以更好的帮助我们去梳理和表达那个时刻下,用户的真实感受,用户的真实诉求。这是产品经理利用场景的第一个好处,帮助产品经理梳理用户的诉求。之前业界有个相对学术的称呼,叫做培养同理心。

就产品经理而言,比较多的工作是在做沟通。使用场景描述的方式来做需求的沟通,是一种更高效的沟通方式,这是产品经理利用场景的第二个好处。

在传统的团队沟通中,产品经理经常会产出一份功能列表给研发团队,大家首先是基于功能的探讨,然后是基于功能细节的争吵。在这种沟通中,用户的使用场景几乎没有体现。

基于使用场景的沟通方式,产品经理在提出功能的时候,首先描述的应该是使用场景,让研发与运营同学能更贴切的体会到用户所处的环境,用户在那个环境下会产生的具体的诉求,然后才是基于这些场景,能帮助他们解决问题的想法,最后是功能点的设置,策略的安排。

比如,你直接告诉团队,用户选择经济型车的时候,如果经济型车不够,我们应该给他一些舒适型车。团队其实很难在这个问题上达成一致,因为这看上去与团队的预期不符,他们会说,没车可以让运营加车啊,或者让用户多等一段时间啊。然后就开始进入到产品与运营及研发的相互撕逼指责中了。

如果我们使用场景描述的方式,把大家还原到那个场景中去,这个问题,就相对容易理解与达成一致了。

这也是产品经理沟通的一个基本思想,先在为什么做这个功能上达成统一,然后再就怎么做这个功能展开探讨,最后再去想细节的问题。

总结来看,使用场景可以帮助我们自己更好的理解用户需求,同时,也是一种更高效的团队沟通方式。

3.如何进行场景的提炼与排序

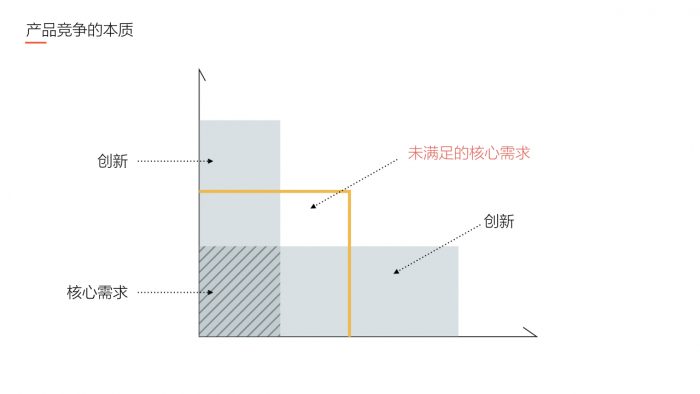

每个使用场景都对应着一个用户需求,每个用户需求都有对应的用户价值。当你满足了某个用户的某个诉求,你就产生了相对于这个用户的用户价值。

每个用户在每个时期都有很多的需求,有的需求很强烈,我们把它叫做刚需,有的则不然;相应的,这个用户有的需求,那个用户不一定需要,我们把它叫做需求的广度;另一个方面,有的用户经常有这个需求,但是不常需要那个需求,我们把它叫做需求的频次;考虑到市场竞争的因素,有些需求竞品已经满足了,有些则没有。

综合起来看,用户价值 = 需求的刚性 * 需求的频次 * 需求的广度 * 可替代方案。

利用上面这个公式,结合我们对市场的定位,对用户群的细分,我们是可以比较清晰的对使用场景进行排序提炼的。

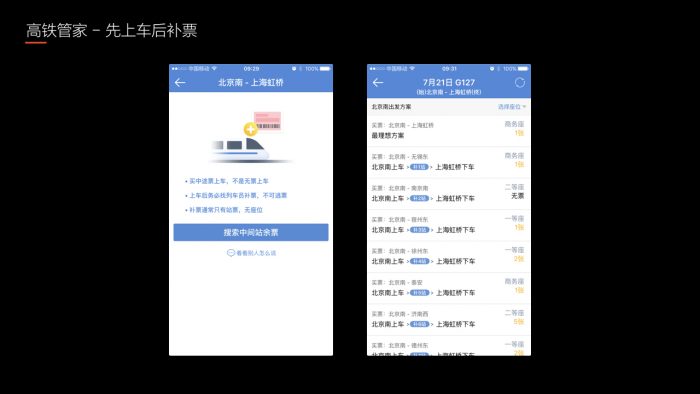

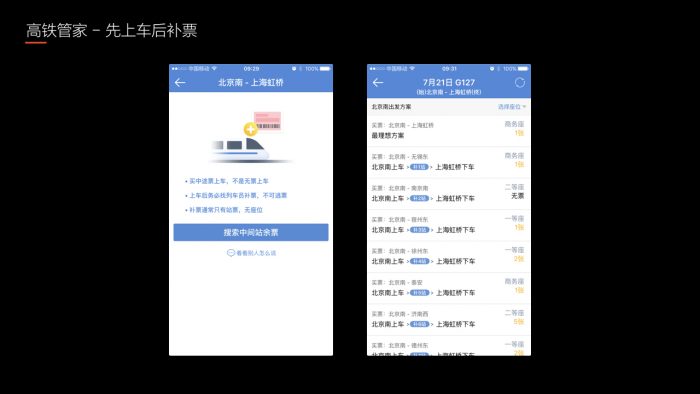

比如,上海到北京线是中国最繁忙的高铁线路之一,当我们着急要从上海到北京的时候,经常发现买不到票,或者只剩下很贵的一等座的票。

于是高铁管家做了一个先上车后买票的功能来解决这个场景。你可以买一张从上海到石家庄的票,到达石家庄之后,我不下车,去找列车员补票,补从石家庄到北京段的车票,这个时候你可能没坐,但是好在时间很短,你只需要站一小会儿就可以到北京。

这个功能是高铁管家的产品对用户的这个使用场景理解非常到位的体现。它并不高频,但是刚需,用户广度也一般,别的竞品一开始的时候并没有这么做,综合起来看,用户价值就很大了。

当然,上面那个公式只是单纯从用户价值出发做的计算,作为一个商业行为,我们最终还需要考虑到实现成本与收益因素,那是另外一个大的话题了。

4.如何培养自己的场景感

打球的人爱说手感,前些年做互联网的人爱说网感,这几年做产品的人都喜欢说场景感。

那么,场景感可以培养吗?我认为是可以的。培养场景感很玄妙吗?我认为不是的,只要我们认真去生活,仔细去体会,其实不难。

在易到用车的产品团队,所有的产品经理都必须定期的完成一个叫做下一线的任务。主要做3件事儿,去做司机、去坐车、去听客服录音,这是一个强制性的任务。定期去做,然后回来给大家讲体验过程,并总结出来一个要解决的点,进行跟进完成。

这是一个培养自己场景感的方法,把自己放在真实的场景里面去经历,去体会,然后再来看看应该做些什么。

当然,你可能会说,我做的这个产品我没法自己去体会啊,我该怎么办呢?

之前做快捷酒店预订,我们自己当然不能去做一个店长,那么,我们就去大堂待着,去观察店长是怎么工作的。

有赞是一个给小微商家提供电商解决方案的公司,他们的产品也不能每个人都是店长。但是,他们可以在内部采用模拟开店的方式,在内部做商品售卖,来让每个人体验产品流程。

其实,在很早之前,毛太祖就对这个问题给出了答案,就是下面这张图。

5.基于场景的设计模型

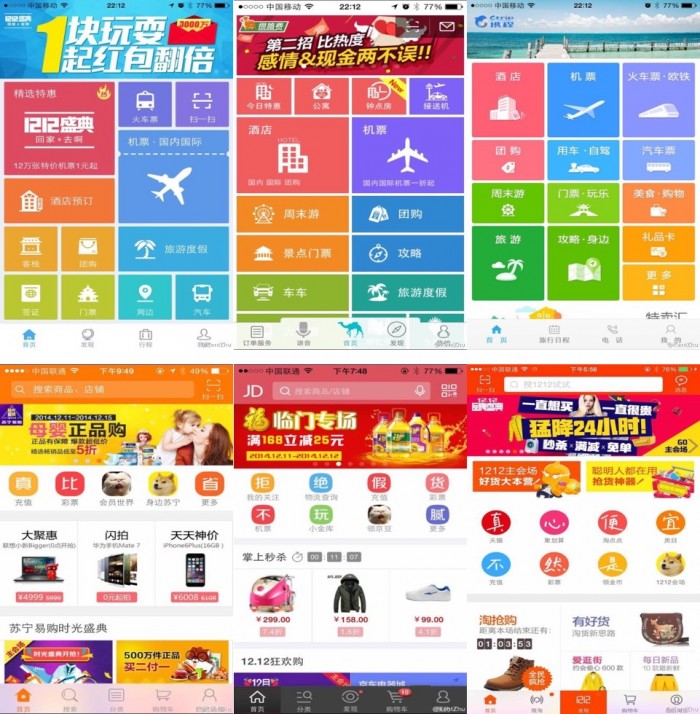

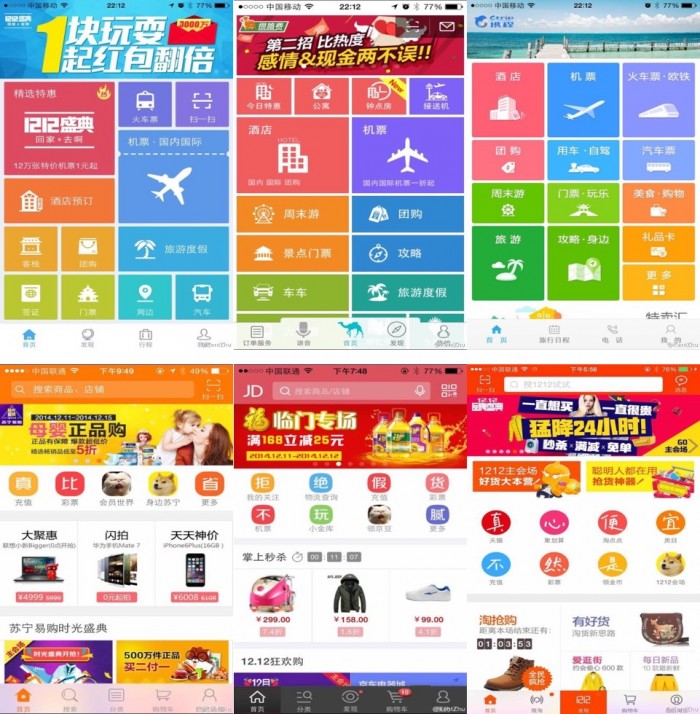

这是我之前截的一张图,这是一个典型的没有基于场景出发的横向型产品设计。而我们再看微信、uber的产品设计,是一个典型的基于场景出发的纵向型产品设计。

用连长的话说,基于场景的产品设计,就像是给用户设计了一个过道,用户经过这个过道的时候,会很智能的出现一个个抽屉,当用户需要某个抽屉的时候,这个抽屉自然打开,用户用完就走了。

你可能会说,我们无法判断来到首页的这个用户需要什么功能啊,就携程而言,我们服务的用户理论上是无限的,每个用户来到首页的需求也是无限的,所以,我只能一字排开了。

那我想,我们是否应该回到那个用户价值的公式,重新做一些计算与思考了。

最后,做一点总结:

- 场景覆盖用户,服务用户产出使用价值,使用价值带来商业价值,场景为本

- 基于使用场景描述需求,是一种更生动与高效的团队沟通方式

- 对使用场景的描述,源于对业务的理解,而不是明星产品的经验

- 基于场景的设计,产品大多是纵向的;基于功能的设计,大多是横向的

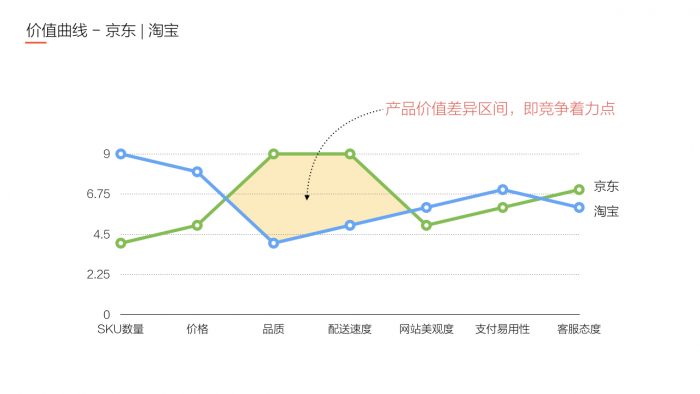

上面这张图,是比较马后炮的观察竞争与淘宝的产品竞争策略,画出来的价值曲线图。

上面这张图,是比较马后炮的观察竞争与淘宝的产品竞争策略,画出来的价值曲线图。