一、搜索引擎类

1、Google Shopping:(http://shopping.google.com) 中文:(http://www.google.cn/products)

2002年Google推出了一个购物搜索引擎Froogle,可以搜索诸多网站上正在出售的商品信息,2007年4月更名为Products Search,2009年5月中文版谷歌购物上线。目前,英文版由Google爬虫抓取和商家向Google Base提交数据完成,而中文版只能由爬虫抓取。Google目前采用了比较购物+聚合点评的形式。

2、Bing Shopping:(http://www.bing.com/shopping)

2009年6月,Bing搜索上线,其“决策引擎”瞄准了4大领域:购物、旅游、健康以及本地。Bing购物搜索采用了比较购物+购物返点的形式。

3、Ciao:(http://www.ciao.co.uk )

目前其美国站点已经收归微软,整合到Bing Cashback中,不再提供评论付费服务,其他国家的网站工作正常。Ciao采用了比较购物+购物点评+购物返点(写点评付费)的形式。

4、Yahoo Shopping:(http://shopping.yahoo.com) 中文:已死(http://gouwu.cn.yahoo.com)

Yahoo旗下的购物搜索,2005年曾推出中文版,目前已无法访问。Yahoo Shopping采用了比较购物+购物点评的形式。

5、有道购物:(http://gouwu.youdao.com)

网易于2009年1月推出,9月开始有道购物加入返现功能。有道购物采用比较购物+聚合点评+购物返点的形式。

6、新浪爱问:(http://gouwu.iask.com)

新浪与2010年推出。目前处于beta版,只提供价格比较功能。

7、QQ购物搜索:(http://soso.fanli.qq.com)

2009年8月腾讯推出QQ返利,2010年腾讯借助SOSO推出购物搜索,目前只提供图书与数码家电类搜索。SOSO购物搜索采用了比较购物+返 点的形式。

8、便宜否:(http://pianyifou.com)

创建与2006年3月,目前与淘宝及Bing合作,专注与淘宝商品搜索与淘宝返利。采用了比较购物+返点的形式。

9、TheFind:(http://www.thefind.com)

TheFind是一个专门用于购物的搜索引擎,自主开发了一种名为”Product Ranking Engine”的技术,通过使用这种技术把的产品、商标及商店等进行等级分类,以便使一些主流产品显示在搜索结果首页上。目前已抓取了将近超过50万个商 店,及15亿多个产品网页。

二、国外比较购物类

1、Shopping.com:(http://www.shopping.com)

创建于1999年,由两个部分组成,一个是购物搜索引擎DealTime,另一部分是消费者评论和排名平台 Epinions,2003年4月两个部分都合并在Shopping.com网站中,2005年 8月,Shopping被ebay以6.2亿美元收购。05年开始居美国比较购物搜索引擎之首。采用了比较购物+购物点评的形式。

2、epinions.com:(http://www.epinions.com)

被并入到Shopping中。

3、bizrate.com:(http://www.bizrate.com)

1996年成立,到2004年初,已经拥有超过40000个在线购物网站的 3000多万条产品索引。Bizrate的强项在于其点评系统,同时提供优惠券。采用了比较购物+购物点评+优惠券的形式。

4、smarter.com:(http://www.smarter.com)

其 母公司是MeziMedia,2001年他的第一个网站CouponMountain.com诞生后,就迅速吸引了成千上万的用户上网寻找产品的信息。 2004年Smarter.com上市,2005年开通中文站和日本站,目前已经覆盖了40多个国家

5、pricegrabber.com:(http://www.pricegrabber.com)

6、mysimon.com:(http://www.mysimon.com)

7、pricescan.com:(http://www.pricescan.com)

8、kelkoo.co.uk:(http://www.kelkoo.co.uk)

9、become.com:(http://www.become.com)

10、dealnews.com:(http://dealnews.com)

11、dealcatcher.com:(http://www.dealcatcher.com)

12、cnet reviews:(http://reviews.cnet.com)

13、nextag.com:(http://www.nextag.com)

14、calibex.com:(http://www.calibex.com)

15、pricewatch:(http://www.pricewatch.com)

16、best-price.com:(http://www.best-price.com)

17、shop-com.co.uk(http://www.shop-com.co.uk)

18、Shopzilla:(http://www.shopzilla.com)

与 2005年被媒体公司E.W.Scripps以5.25亿美元收购。采用比较购物+点评的模式。

三、国内比较购物站点

1、易购比价:(http://bi.egou.com)

2、51比购网:(http://www.51bi.com)

3、聪明点:(http://www.smarter.com.cn)

4、智购网:(http://www.zhigou.com)

5、爱比网:(http://so.aibiwang.com)

6、顶九网:(http://www.ding9.com)

7、友买网:(http://www.uobuy.com)

8、特价王:(http://www.tejiawang.com)

9、迅购网:(http://www.xungou.com)

10、一兜网:(http://www.yeedou.com)

11、比价网:(http://www.beargoo.com.cn)

12、价格比较网:(http://www.jiage.cc)

13、无觅处:(http://www.wumichu.com)

14、丫丫比较购物:(http://www.askyaya.com)

15、大拿网:(http://www.danawa.com.cn)

16、购龙网:(http://www.goulong.com)

17、议价网:(http://www.yijiawang.net)

18、百货网:(http://www.baihuo.com)

19、O蜜网:(http://www.omiw.cn)

20、一比二购:(http://www.1b2g.com)

21、麦芽购物搜索:(http://www.5maiya.com)

22、点评狂:(http://www.testfreaks.cn)

23、购灵:(http://www.gouling.com)

24、好图书:(http://www.haotushu.com)

25、琅琅比价:(http://www.langlang.cc)

26、奥比网:(http://www.ob1b.com)

08年9月,中国新蛋推出新蛋比较网站NeweggPortal(www.NeweggPortal.com),后启用该新域名

————欢迎提供更多比较购物网站信息————

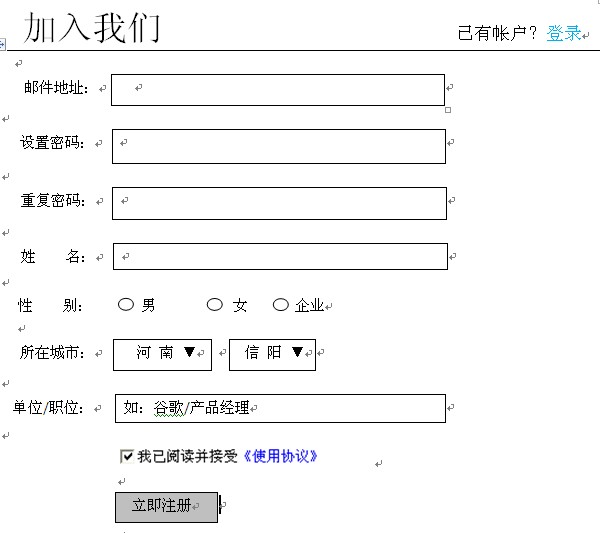

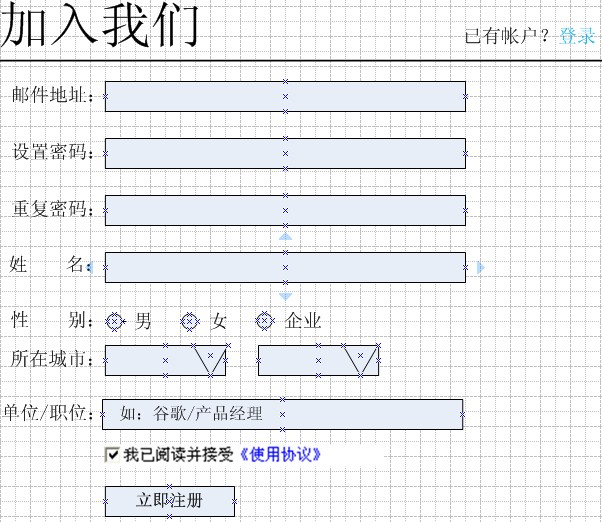

(这张图来自Yahoo中国)

(这张图来自Yahoo中国)

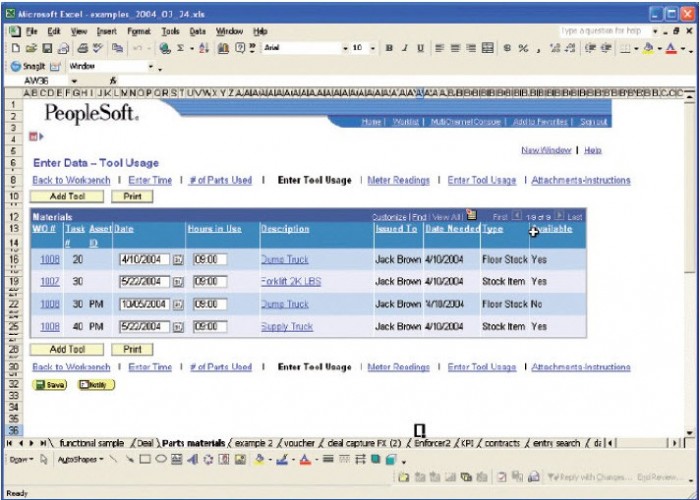

QQ商城的这个主导航在Tab页签的标题上显示的形式是“一级分类标题+二级分类推荐”的形式。

QQ商城的这个主导航在Tab页签的标题上显示的形式是“一级分类标题+二级分类推荐”的形式。 其实跟QQ商城差不多,只不过样式上做的难看点….当我目标明确的奔着“洗衣机”去的时候,鼠标所到之处弹层出现了一级分类“大家电”下的所有二级类。同时,“洗衣机”、“平板电视”这2个处在Tab页签标题上的推荐二级类被覆盖了。

其实跟QQ商城差不多,只不过样式上做的难看点….当我目标明确的奔着“洗衣机”去的时候,鼠标所到之处弹层出现了一级分类“大家电”下的所有二级类。同时,“洗衣机”、“平板电视”这2个处在Tab页签标题上的推荐二级类被覆盖了。